【新型コロナウイルス感染症に係る福祉用具専門相談員指定講習事業の実施について】

令和2年度の講習会はすべて休止といたしました。

株式会社フィールズの研修事業◆福祉用具専門相談員◆令和2年(2020)◆神奈川県指定

◆福祉用具専門相談員とは◆

都道府県指定の、福祉用具スペシャリストです。

高齢者が介護保険で福祉用具を利用する際、一人ひとりに合った福祉用具を提供するための専門職です。

福祉用具貸与事業所には、2名以上の配置が義務付けられています。

◆資格取得には◆

50時間の講義および演習、修了試験を受けて取得となります。最終日に修了証明書をお渡しします。

◆こんな方におすすめ◆

介護の基本的知識、福祉用具の正しい選定・適合・使用方法を学びたい方。

福祉用具レンタル事業者に勤務の方はもちろん、ケアマネジャー、ヘルパーなど介護職の方、福祉用具を扱うドラッグストアなどの販売員の方、リフォームのお仕事の方など、福祉用具にかかわる幅広い職種の方が受講されています。ご家庭で介護されている方にもおすすめ。実際に様々な福祉用具を体験していただけます。

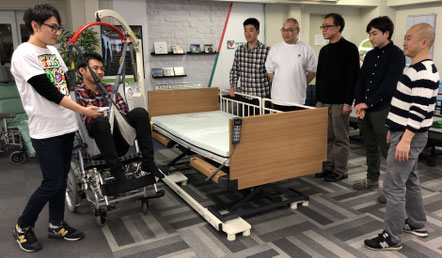

福祉用具専門相談員指定講習会 演習風景

◆ベッド上での安全な介護◆

特殊寝台の背上げ機能等を生かした自立支援の方法や安全な介護技術の基本を学ぶことができます。

正しい選定と使い方で起居動作が安全に行える一方、間違ってしまうと圧迫やじょくそう悪化等につながってしまう危険性を体感します。

家族や介護職員が安全な介護ができるために相談員がアドバイスできることを目標にしています。

◆電動リフトを活用した安全な移乗介助◆

平成25年、「職場における腰痛予防対策指針」(厚生労働省)が改正されて以降、危険性の高い持ち上げ介助ではなく、安全で快適な電動リフト等の活用が求められています。

その必要性を学んで頂く時間をなるべく多く設けており、講師が丁寧に説明した後、高齢者役と介助役を体験します。

「怖くなかった」「窮屈じゃなかった」「コミュニケーションがしっかり取れるので安心感があった」「私にもできた」という感想が出ます。

◆スライディングボードを活用した安全な移乗介助◆

スライディングボードを使った、特殊寝台から車いすへの移乗についても体験します。

初めて体験する小柄な女性が大きな男性を簡単に移乗する場面を見て、受講者が毎回驚きます。

◆様々な歩行支援用具の体験◆

杖、シルバーカー、歩行器(屋内・屋外用)、電動歩行器の特徴及び使い方を学んだ後、実際に体験します。

相談員は、理学療法士や作業療法士等との連携の下、使い方の指導ができる知識技術が求められます。

尚、この写真は受講者が同じ目標と目的に向かっていることをイメージして撮影しました。

◆屋外での車いす体験◆

車いすの選定・適合・スロープの適切な角度について学んだ後、時間があれば会場の周辺で自走・介助体験をします。

屋外には、ちょっとした傾斜、坂、段差があり、高齢者本人や家族等に使用方法を説明する際のポイントも体験的に学びます。

◆階段での一本杖の昇降体験◆

一本杖の使い方を学びます。平地での練習のあと、階段も体験します。写真は、左マヒを想定した階段の登り方の練習です。

◆特殊寝台の組立・解体◆

福祉用具専門相談員の仕事として、特殊寝台搬入撤去時の組立・解体作業があります。ここでは、実際に特殊寝台の組立・解体作業を体験します。

◆ヒューマンチェーンゲーム◆

サービス計画書の作成等について学んだ後、ヒューマンチェーンゲームを通じて、専門職同士の協力姿勢について体感的にも学びます。

高齢者の自立支援と介護者の負担軽減のために、他専門職と連携し、相談員も提案ができることが求められます。

◆グループ演習◆

最終日には、グループに分かれ、福祉用具貸与計画等の作成について、事例演習を行います。

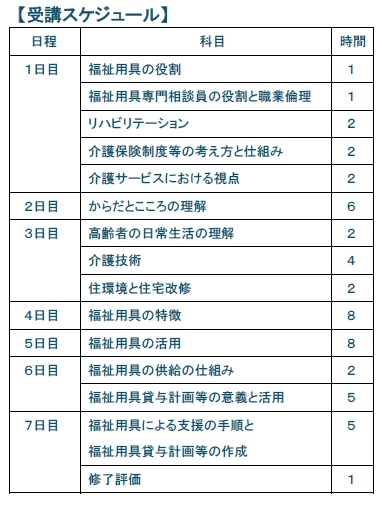

カリキュラム内容および受講スケジュール

◆カリキュラム内容◆

介護の基礎知識から福祉用具の選定方法、介護技術等を幅広く学び実際に用具を用いた演習を行います。

1.福祉用具と福祉用具専門相談員の役割

2.介護保険制度に関する基礎知識

3.高齢者と介護・医療に関する基礎知識

4.個別の福祉用具に関する知識・技術(演習あり)

5.福祉用具に係るサービスの仕組みと利用の支援に関する知識

6.福祉用具の利用の支援に関する総合演習

福祉用具専門相談員指定講習会について よくある質問 FAQ

1.福祉用具専門相談員とは?

都道府県指定の、福祉用具スペシャリストです。

高齢者が介護保険で福祉用具を利用する際、ご本人やご家族の希望に応じて、その方の状況にあった福祉用具の選定相談や効果の確認を行う専門職です。

2.資格が必要となるのは?

福祉用具貸与事業所には、2名以上の配置が義務付けられています。

平成28年度からは、すでに相談員として従事中の、訪問介護員1・2級、初任者研修、基礎研修修了の方もこの資格が必要です。

3.受講資格はありますか?

18歳以上なら、どなたでも受講することができます。

4.どのような方にオススメですか?

・介護・福祉業界で働いている方

すでにホームペルパーや施設職員として就業中の方も福祉用具の知識は不可欠です。

日々変わりゆく福祉用具に関する情報を得て、スキルアップできるチャンスです!

・事業所等で相談員として従事したい方

指定を受ける福祉用具貸与事業者には、2名以上の資格保有者の配置が義務付けられています。そのため、貸与事業所を開設したい方、相談員として就職したい方にとって必須の資格となります。

・自宅で家族の介護をしている方

ご家族によりよい福祉用具を選択するための知識を得るだけでなく、介護技術や高齢者の心理についての講義もあるので、介護全般に関して知識を得ることができます。

5.資格取得には?

神奈川県指定の講習会で、50時間(全7日間)の受講および修了評価により資格を得ることができます。全日程に参加され合格基準に達した方には修了証明書が交付されます。

神奈川県以外においても有効な公的資格です。

6.教育訓練給付金の対象ですか?

本講座は、教育訓練給付金の対象ではありません。

福祉用具に関する情報

◆福祉用具の展示会見学報告◆

福祉用具専門相談員指定講習会の4・5・6日目を担当する講師の木村先生は、

20年連続で国際福祉機器展の見学に行っており、過去6年間は各ブース担当者に許可を取って、福祉用具の普及に努めています。

毎年、テーマに基づいて見学した報告をご自身のFacebookで公開されているので、是非、ご覧下さい。

国際福祉機器展の見学報告(リンクしています)

2016年国際モダンホスピタルショウ、体位変換サポートSeba(シーバ)

2016年神奈川らくらく介護研修、ロボットスーツHAL体験等

◆福祉用具の展示会情報◆

国際福祉機器展(東京ビッグサイト)

https://www.hcr.or.jp/

CareTEX(東京ビッグサイト)

http://caretex.jp/

障害者自立支援機器シーズ・ニーズマッチング交流会

http://www.techno-aids.or.jp/needsmatch/

ヨコハマ・ヒューマン&テクノランド(パシフィコ横浜)

http://yotec.jp/

◆参考情報◆

当講習会では、高齢者に優しく、介護者の腰痛予防となる移乗介助技術の普及にも努めています。

職場における腰痛予防対策指針の改訂(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/youtsuushishin.html

神奈川らくらく介護宣言(神奈川県)

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f533370/

お問合せはこちらから

お気軽にお問合せ下さい。メールにて回答いたします。

申込み書類の郵送をご希望の方は、メッセージ欄に郵便番号・住所・電話番号をご記入下さい。

入力していただいた個人情報は他の目的に利用することはありません。